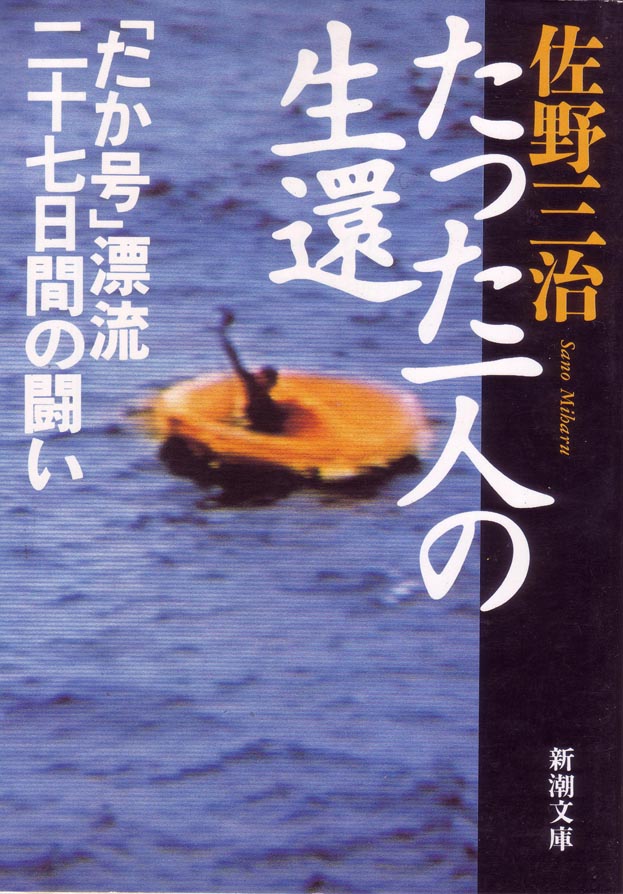

①たった一人の生還―「たか号」

漂流二十七日間の闘い

佐野三治 著

②「プレオルソ セミナーポータルサイト」

たった一人の生還―「たか号」

漂流二十七日間の闘い

佐野三治 著

お題は「漂流系」です。

そろそろ記憶から薄らいできたかも知れませんが

当時はトップニュースでした。

当時のニュースでも話題になりましたが

「イーパブ」の作動について

(実は、大塚「体育会ヨット部」所属でした)

遭難系ではよく言われる事ですが、「事前の準備不足」

普段仕事を持っている人が集まって

艇の手入れ、準備、をするのだが、

どうしても土日しかなく突貫工事になり易い

その為、「イーパブ」の事前チェックが・・・・残念

イーパブとは・・・・ウィキペディアより引用

非常用位置指示無線標識装置(ひじょうよういちしじむせんひょうしきそうち)とは、船舶の遭難時に無線信号(遭難信号)を発信する装置のこと。イーパブ (E-PIRB―Emergency Position Indicate Radio Beacon) とも呼ばれる。Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) によって規定された設備の一つ。沈没など遭難時に406MHzの電波を発射し、人工衛星(コスパス[1]・サーサット[2])を介して各国主管庁(日本では海上保安庁)に船名及び国籍を送信、連絡が届き次第、捜索が行われることとなる。 手動でスイッチを操作して救難電波を発射する方法と沈没時におおむね4m以上に該当する水圧が加わると動作する水圧センサーにより取り付け架台から自動離脱、浮上し電波を発射する方法がある。

問題点

遭難信号による把握が容易になったものの、誤作動や誤発信が非常に多い。子供のいたずらや、廃棄処分となった船舶の解体中にスイッチが入れられるなどの例もあるという。また、操作方法は単純化されているものの、電池の消耗を避けるために通電防止用の紙をはさんでしまい、遭難時に気が付かず作動できなかった例もある。

副タイトル『「たか号」漂流27日間の闘い』とあるこの書は1991年12月に開催されたヨットレース中に遭難した「たか号」クルーの話である。12月26日相模湾を9艘でスタートしたグアム・ヨットレースはその後に悪天候に見舞われ、たか号は29日に転覆して逆さになってしまう。ヨットはなんとか回復するが、1名はすでに水死、他の6名も浸水の激しいヨットを捨て、小さなゴムボートで脱出する。

すでにこの時点に至るまでで、船の水密装備や緊急時の無線装備に不備や不徹底があったのが判明するのだが、更にゴムボートに備えつけの救命品もほとんど流出させていまっていた。水、食料はすぐに底をついてしまう。救助の手はのびず、一行は助け合いながらも徐々に体力を失っていき、一人、また一人と命を落としていく。そして1月16日、著者一人となった。仲間を水葬し、たまたまボートにとまった鳥を取って食し、幻覚に悩まされ、空気の抜けていくボートと闘いながら、彼は1月25日貨物船により救出された。

その過程の中で6名は漂流中に探索中と思われる機体を目撃し発見されたと大喜びする。本の冒頭にもそのエピソードが記載されている。このエピソードは、ちゃんと探索していなかったのではないかとニュースにも取り上げられた。また、イーハブという遭難信号発信装置の電池がすぐにでも稼働できる形でメーカから納入されていなかった点もあった。

著者はその点をつく。

②「プレオルソ セミナーポータルサイト」

完成のお知らせ

https://webinar.preortho.jp/?fbclid=IwAR2cyi85K4dG2BOTOPyNCSv7rs75HOiNDp8Wh4XGsXMd6iKzPC27v8AbU4c

① プレオルソ セミナー 申し込みが一目でわかります

② 各セミナー 有料動画配信があります

365日24時間 視聴可能です

③ (株)フォレストワンへの申し込みもあります

④ プレオルソ リアルセミナーご案内もあります

⑤ プレオルソ各セミナーのフローチャートで

自分はどのセミナーを受講すればいいのか

一目でわかります

⑥ サロン会員のご案内もあります

ご質問に365日24時間

動画で個々の先生にお答えしてます

ご質問しなくても回答動画だけご覧になる先生も多数おいでになります

ここからお入りください

https://webinar.preortho.jp/